Casiano López Pacheco

In memoriam

El Álferez Robles Alés se había levantado con barba de tres días y los cojones hinchados. La vida en el Cortijo del Marrufo- a pesar de ser una finca preciosa, repleta de alcornocales y casi paradisíaca por el entorno- no le estaba resultando agradable, allí, perdidos en una ladera que lindaba entre Cádiz y Málaga. Quizás porque comenzaba un nuevo otoño que presentía incierto y agitado. A lo mejor, porque consideraba que no correspondía a sus galones de militar cuajado.

Mientras se frotaba la barbilla con la que se podía encender un pitillo recordaba ensimismado entre las volutas de humo de su cigarro recién encendido, que no había recalado a su posición actual porque nadie le hubiera regalado nada. El día menos pensado ascendería a teniente. Cualquiera no estaba capacitado para haber demostrado el cupo de valor, las dotes castrenses y la absoluta falta de escrúpulos que él no tuvo dudas en cumplir en la sangrienta toma de Algatocín, en la Barriada de la Estación o su participación en la toma de Casares donde dejaron tras de sí esparcidos por el suelo una cantidad de muertos espeluznantes.

Por eso, la misión de apoderarse del Marrufo, el último enclave de los republicanos en la provincia- los putos demonios rojos- constituyó un honor y una empresa digna de su persona. Apoyado por sus falangistas y tres columnas más venidas de otros puntos cercanos- y contando con la ayuda inestimable de la aviación- por fin y no sin dificultades se hicieron con aquella zona- donde aproximadamente calculaban podrían haberse refugiado entre mil y dos mil personas, vecinos de los pueblos colindantes que habían buscado aquel paraje huyendo del avance de las tropas sublevadas, creyendo que estarían seguros por un tiempo- al menos el suficiente para poder organizarse y plantar batalla aprovechando la orografía del terreno, ideal para asaltos y escaramuzas por sorpresa.

Así que cuando asumió el mando del lugar- hermoso y tranquilo hasta entonces- la primera idea que se le vino a su retorcida cabeza fue transformar ese campo deslumbrante y hermoso en un infierno, en un coto vallado y cerrado donde podría explayarse a gusto con sus prisioneros, con sus conejillos de indias. Y la verdad es que milicianos de la legítima rojigualda quedaban pocos.

Lo que sobraban eran mujeres, niños y ancianos. Un paseo- se dijo- apurando una calada. Exterminarlos poco a poco- 4 o 5 diarios- en un lento goteo hasta que no quedase ninguno y como mucho, a ese ritmo, en un plazo de 3 meses a lo sumo, abandonaría aquel lugar dejándolo en manos del ejército traidor y lo mejor, dejando su nombre como sinónimo de terror y miedo.

Pero no todo iba a ser un camino de rosas por muy planificado que estuviera la estrategia. Con un café en la mano no podía impedir el repentino temblor de su mentón. En lo que dura un segundo se sobresaltó al recordar – unos gritos agudos le sacaron de sus pensamientos, sus hombres estarían torturando seguro a algunas mujeres ahora mismo- la mirada de odio que destilaban los ojos de aquella muchacha a la que había vejado salvajemente el día anterior. No tendría ni 24 años, y además su madre estuvo presente.

Cuando la despojó de un zarpazo de su mugrienta camisola igual que una fiera salvaje y le dejó los pechos al descubierto, ella quiso comérselo de un bocado, pero le resultó imposible porque estaba atada. El coronel- muy macho- la abofeteó con saña mientras la sangre comenzaba a manarle por los labios reventados. Después la desnudó completamente entre las risotadas de sus hombres desdentados, golpeándole una y otra vez sin tregua para que le dijera el paradero de su padre y hermano. Pero María no soltaba prenda.

Antes de perder la conciencia y él la paciencia- la muy cerda marxista- tuvo tiempo de lanzarle un tremendo escupitajo a la cara, maldiciendo entre balbuceos y esputos su nombre y el toda sus casta, jurándole que algún día también sería pasto de los gusanos, con suerte aquel mismo otoño que ya despuntaba, ojalá.

La vena del cuello de José Robles Alés estaba a punto de estallar por la tensión a la que estaba sometido por lo que a punto de desenfundar su pistola para dar punto y final a tamaño atropello cuando, se detuvo, iluminado y cayó – como Pablo camino de Damasco- en que no podía perpetrar por su mano un crimen en el interior de una capilla.

– Acabad con ella, ordenó furibundo a sus hombres, perros de presa babeantes y lujuriosos y después pegadle un tiro en la frente.

Sí, tuvo cojones aquella chiquilla- maldita sea mi estampa, se reconcomio por dentro, farfullando una y otra vez- depositando con cuidado la taza sobre el mantel manchado de la mesa.

Por la ventana se veía que el día amanecía lluvioso, gris y plomizo. Igual que su corazón ajado, del color del plomo. El mismo plomo con que obsequiaba a sus inocentes víctimas.

De repente, la lluvia.

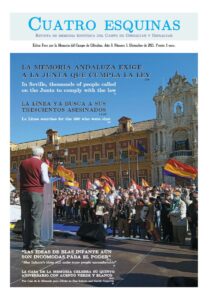

Foro por la Memoria

Foro por la Memoria